(前回のあらすじ)創立30周年を迎え、人数が増え始め活動を活発化し始めていたロータスが、働き盛りで気合いが入っているOBを交えて第30回記念定期演奏会を開催した。観客はこれまでの実績を大きく上回り1,200人を超えた。客演指揮近藤安个先生による「演歌の花道」、現役・OB合同ステージで「月光とピエロ」を演奏し、大盛況のうちに幕を閉じた。

時化

第30回記念定期演奏会(1991.1.19)は、大盛況の中で幕を下ろし、新たな年がスタートする。前年の1990年度(平成2年、30期)は、第30回記念定期演奏会を始めとして様々なことでロータスが上り調子で、すべてが順調に進んたと言っても過言ではなかった。これは30期役員の統率力によるところが大きいが、全員が成功に向かって一丸となって取り組んだからこそ成功に繋げられた。

そして、第30回記念定演で副指揮者ステージがなかった31期指揮者の広尾やこの定演でソロを独占した2年生(31期)たちが役員となって新たな年がスタートした。この年に期す強い思いがみんなにあった。ロータスの人数が増えて、より上手くなっている未来しか見えていなかった。

昭和から平成にかけてのこの時代は、岡山はもちろん日本や世界で大きな変化があり、歴史に残る大事件が立て続けに発生している。31期生が1989年(平成元年)に入学してから卒業までの6年間(院生や留年が多いので6年はある意味標準)で日本の総理大臣は7人を数える。ロータスも例外ではなかった。これらの事件の余波を浴びたのか、単に運が悪かっただけなのか、この1991年(平成3年、31期)のロータスは、1年を通して大小様々な波が形を変えて押し寄せてくるなかで活動することになる。

1986年(昭和61年、26期)チェルノブイリ原発事故、ハレー彗星大接近

1987年(昭和62年、27期)JR発足、ブラックマンデー

1988年(昭和63年、28期)東京ドーム開場、青函トンネル開業、瀬戸大橋開通、岡山空港開港(現在の岡山空港)

1989年(平成元年、29期)昭和天皇崩御、「平成」始まる、消費税施行(税率3%)、ベルリンの壁崩壊、天安門事件、アメリカ・ソ連が冷戦の終結を宣言(マルタ会談)

1990年(平成2年、30期)イラクのクウェート侵攻、大学入試センター試験導入、スーパーファミコン発売

1991年(平成3年、31期)湾岸戦争勃発、ソビエト連邦解体、バブル崩壊、岡山シンフォニーホール開館

週休二日制導入

世間では、週休2日制度が徐々に浸透していく時代だった。岡山大学でも、これまで月火木金4限・水土2限の講義(100分)が開講していたが、1991年(平成3年、31期)から週休2日制が採用され、月~金5限制(90分)に変更された。

この変更に伴い、ロータスの練習時間や練習日を変更することになった。

表 講義時間と練習時間の変更

| 1990年度(平成2年、30期)まで | 1991年度(平成3年、31期)から | |||

| 曜日 | 授業 | 練習 | 授業 | 練習 |

| 月 | 9:00~17:00(100分授業) | 17:30~20:30 | 8:40~17:45(90分授業) | 18:00~21:00 |

| 火 | 9:00~17:00(100分授業) | 休み | 8:40~17:45(90分授業) | 休み |

| 水 | 9:00~12:30(100分授業) | 17:30~20:30 | 8:40~17:45(90分授業) | 18:00~21:00 |

| 木 | 9:00~17:00(100分授業) | 休み | 8:40~17:45(90分授業) | 休み |

| 金 | 9:00~17:00(100分授業) | 17:30~20:30(6~7月、10~1月のみ) | 8:40~17:45(90分授業) | 18:00~21:00 |

| 土 | 9:00~12:30(100分授業) | 17:30~20:30 | 休み | 13:30~16:30(6~7月、10~1月のみ) |

| 日 | 休み | 休み | 休み | 休み |

当時の印象は、「しんどい」だった。土日連休でアルバイトもしやすくなったとはいえ、講義が終わってからわずか15分後に練習が始まるのだ。練習終了時間も遅くなったのに朝の講義も早くなったのだ。

特に練習が20:30終了と21:00終了とでは、大違いだと感じた。居残り練習があると、閉まってしまう食堂もあったので晩飯探しに苦労することもあった。食事を終える時間も当然遅くなる。食事を終えると22時が見えてくる。もたもたしていると寝る時間はさらに遅くなる。その結果、留年が増えたかどうかは、よく分からない。

正指揮者の休部

1991年(平成3年、31期)の入学式の2日前、父親の病気のため、31期指揮者の広尾が突如休部することになった。今も昔もロータスの大黒柱は指揮者であり、最重要活動である新歓活動が佳境を迎えようとしていたところである。しかし、32期指揮者の山根(副指揮者)は大学入学まで合唱経験はなく、いきなり正指揮者として活動するにはとても難しい状況だった。

入学式が迫っている。とにかく時間がなかった。新歓活動は残ったロータスメンで指揮者を前面に出さない戦術で乗り越えるしかなかった。あるときは、ボイストレーナー大原先生をお呼びして、またあるときは、常任指揮者の上月先生(10期)をお呼びして、さらにイレギュラーながら29期指揮者江本に練習をしてもらったり、とにかく取り繕い、ごまかし、4月末の新歓コンパまでつなげた。このとき入った33期生は、第21回定期演奏会(1982.1.16)以来となる大規模な企画ステージを第33回定期演奏会で行うことになる。

この危機が発端か、この世代の意識か?これまで、最終ステージだけに立つことが恒例となっていた4年生はもちろん大学院生も含めた上級生の練習出席率が飛躍的に向上し、定期演奏会やジョイントコンサートでは、上級生でも複数ステージ立つという新たな伝統がロータスに加わえられた。

その後、広尾が夏休み明けまで休部することが正式に決まったため、ジョイントは副指揮者で乗り切ることが正式に決定した。

倒れてゆく技術系

31期学生正指揮者広尾が4月から8月まで休部することになったが、その負担のためか、もともと体が弱かったのか(そうは思わないが)、パートリーダーたちが次々と倒れていった。春にトップパートリーダー高田が入院し、春合宿ではバリトンパートリーダー吉野が、夏合宿ではセカンドパートリーダー酒井がダウンした。1年を通して健在だったのは、ベースパートリーダー天野だけだった。

合唱フェスティバルの10月開催

1991年(平成3年、31期)の秋に岡山シンフォニーホールが開館した。そのため、例年6月に開催していた岡山県合唱フェスティバルは、この年に限り10月開催に変更されたのだ。

夏のジョイントコンサートに向けて、1年生のデビューステージとして重要な位置づけだった6月の合唱フェスティバルがなくなってしまったのだ。1年生にいきなりジョイントコンサートの大舞台に立たせるわけにいかない。しかも、今年は、ジョイントコンサートに向けて、なんとしても副指揮者山根の指揮者デビューステージを作らなければならなかった。

そのような状況の中、31期渉外マネージャー服部が呼びかけて、6月にOSCA交歓演奏会(1991.6.23、中国短期大学音楽ホール)を開催するに至った。この演奏会は、中国短期大学フラウェンコールの多大な協力を得て実現したものだ。指揮者として32期山根と1年生がこの演奏会でデビューすることができた。

ちなみに、このころロータスの歴代のチーフマネージャーがOSCA理事長を務めていた。※OSCA(岡山県学生合唱連盟)

ジョイントコンサートの縮小

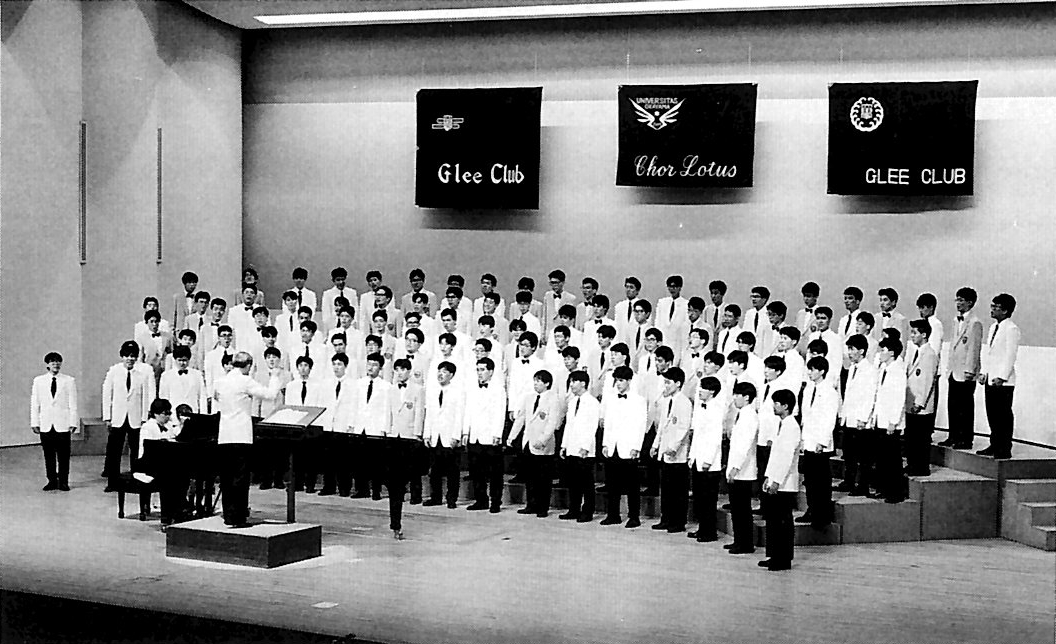

三大学交歓演奏会「平成三国志」(1991.7.16) 客演指揮 山本寿太郎 (大阪:吹田市文化会館メイシアター)

1年前から計画を進めていた1991年(31期)夏のジョイントコンサートは4大学で実施する予定だったが、広島大学グリークラブが急遽離脱することになり、3大学(大阪府立大学グリークラブ、滋賀大学グリークラブ)開催へ規模を縮小することになった。

※広島大学は、広島市から東広島市へキャンパス移転の過渡期にあり、クラブ運営上とても辛い時期だった。残念ながら、この後、広島大学グリークラブは、休部するに至る。

このジョイントコンサートは、大阪のザ・シンフォニーホールで歌いたいというところからスタートしていたが、参加大学が減ると規模を縮小せざるを得ない。紆余曲折の末、三大学交歓演奏会「平成三国志」と銘打ち、大阪府吹田市の吹田メイシアターで開催された。副指揮者山根の指揮によりロータスは、単独ステージで「Sea Shanties」を歌いきった。

このジョイントコンサートは、タイトルを最前面に押し出した最初の合同演奏会となった。これまで、合同演奏会にサブタイトルが付くことがあったが、これ以降の合同演奏会は、タイトルを前面に押し出すことが恒例になっていく。なお、「平成三国志」のタイトルは三大学から公募した結果、32期渉外マネージャー平木が発案したものだった。

岡山シンフォニーホール開館

桃太郎少年合唱団 第29回定期演奏会(1991.12.15) 賛助出演 (岡山シンフォニーホール)

1991年9月に岡山シンフォニーホールが開館した。10月に岡山シンフォニーホールで開催された合唱フェスティバルは、前期試験期間中だったこともありロータスは出演を見合わせた。

そのため、ロータスが初めて岡山シンフォニーホールで歌ったのは、桃太郎少年合唱団の定期演奏会での賛助出演だった。大塚博先生の指揮によりオーケストラとともモーツァルトのミサ・ブレヴィスK.220を一緒に歌っている。

この1991年は、モーツァルト没後200年にあたりモーツァルトブームの年だった。

冬合宿

例年12/24~27に行う冬合宿で利用していた網浜合宿所が、改修工事のため使用不可となっていた。冬合宿はいつものBOX(部室)ではなく、環境を変えて缶詰にして練習したいという技術系の意向もあり、合宿マネージャー北村が、あらゆる会場を探し廻った。最終的に、津島小学校近くの津島コミュニティハウス(公民館)で練習し、民宿に宿泊することになった。いつもよりも合宿費用が高くなったため、宿泊日数を減らし強化練習日を追加することにした。

合宿の夜は、各パートに分かれてのクリスマスパーティが恒例である。民宿に宿泊してもベース1年生がバターケーキを食べる伝統は失われなかった。

定期演奏会の金曜開催

1991年(平成3年、31期)9月に岡山シンフォニーホールが開館したことにより岡山市民会館は改修工事に入った。そのため、市民文化ホールに利用者が殺到するが、土日は市民団体のみ利用可能と変更され、ロータスは定期演奏会を史上初めて金曜日に開催することになった。

※岡山シンフォニーホール開館の年は、大規模イベントと市民団体しか利用できなかった。

この年は、何事もうまくいかないことに慣れてきたロータスメンだったが、金曜開催となるとお客さんが減ることが気がかりだった。ただでさえ、記念定期演奏会の翌年はOBの参加が少なくなると言われていた。

観客動員活動については、昨年度を踏襲した。ロータスメンは、授業、バイト、合コン、大家さん、高校の友だち、親戚などあらゆる場所と相手に、ことあるごとに演奏会の宣伝をすることに慣れてきていた。そして、一度、来ていただいたことがあるお客さんはもう一度来てくれることが多かった。しかし、金曜開催の話をすると、バイトがあるとか授業後は時間がないとか、市民文化ホールは遠いなどの言葉が返ってくる。

金曜開催という壁は思った以上に高く感じた。昨年度同様に、各合唱団にも宣伝に廻った。さらに、渉外マネージャー服部は、某女子高合唱部顧問の先生にお願いして、音楽の授業中に宣伝するという話をまとめてきた。参加できるロータスメンが全員で女子高に行って、音楽室で歌ったのち一人づつ手渡しでチケットを配った。

第31回定期演奏会(1992.1.17) 岡山市民文化ホール

第31回定期演奏会(1992.1.17)の当日、開場しても客足は多いとは言えなかった。しかし、幕が開いたとき、ステージから見える観客席はかなり埋まっているように見えた。市民文化ホールは、市民会館よりも客席数が少ないからそう見えるだけだと思ったが、拍手の音はお客さんが多いことを証明していた。

閉演後に、集計すると観客は750人を超えていた。定員は800人ほどなので、事実上満席で多くの立ち見客がいたことが分かった。聞きに来てくれた方に聞くと「遅れていったら座るところがなくて、立って聴いた。周りでたくさんの人が立って聴いていた」とのこと。また、「制服の女子高生があんなにたくさん来ているとは思わなかった」と変な感想ももらった。

ロータスは、この定期演奏会で久しぶりに50人の大台に乗り、演奏会にお客さんがたくさん入ることも当たり前になった。そうした新たな当たり前をベースにロータスは歩みを進めていく。

※1992年 ユーゴスラビア解体、PKO協力法成立、のぞみ運転開始、岡山市外局番086化

第12回「謳歌」に続く